【最新版2025】インサイドセールスとは?成果を出す仕組み・戦略・組織づくりを徹底解説

営業の現場では今、「成果を出す営業組織の仕組み化」が急速に進んでいます。

その中心にあるのが、非対面でリードを育成し、商談を創出する インサイドセールス です。

電話営業(テレアポ)や訪問営業(フィールドセールス)と違い、“数”ではなく“質”を重視した営業活動をデータに基づいて行うのが特徴。

SaaS企業だけでなく、近年では中小企業やBtoBサービス全般でも導入が進み、「営業効率の最大化」と「顧客体験の向上」 を同時に実現する手法として注目を集めています。

本記事では、

- インサイドセールスの最新定義と役割

- 成果を出す仕組みと組織づくりのポイント

- 成功企業の事例

- 導入時の注意点とスモールスタートのコツ

までを、現場視点でわかりやすく解説します。

2025年の営業組織づくりを考えるすべての人にとって、「今、何を整えるべきか」が明確になるはずです。

インサイドセールスとは?定義と基礎知識

インサイドセールスとは、対面ではなくオンラインや電話など非対面の手段で商談機会を創出する営業スタイルのことです。従来の営業が「訪問・提案・受注」を中心にしていたのに対し、インサイドセールスは「リード(見込み顧客)の育成」や「商談前の関係構築」を担います。

特に、営業活動のデジタル化が進む現在では、インサイドセールスはマーケティングと営業をつなぐ“中間組織”として重要性が高まっています。

BtoB企業を中心に導入が広がっていますが、近年は中小企業や人材・不動産などの業界でも活用され、限られたリソースで効率的に成果を出す仕組みとして注目されています。

なぜ今、注目されているのか?

インサイドセールスが注目されている背景には、営業現場を取り巻く2つの大きな変化があります。

1つ目は、営業効率化へのニーズの高まりです。訪問営業中心の時代には、移動や日程調整に多くの時間がかかっていました。非対面で顧客と接点を持てるインサイドセールスは、これらの無駄を削減し「最小の工数で最大の商談機会を生み出す」仕組みとして機能します。

実際、営業DXの進展によりCRMやMAツールを活用したリード管理が一般化し、営業活動の効率をデータで可視化できるようになりました。

2つ目は、顧客の購買行動の変化です。情報収集の多くがオンラインで完結する今、顧客は営業担当に会う前に比較検討を終えていることも少なくありません。

そのため、営業側も「いきなり売り込む」のではなく、顧客の興味段階に応じて丁寧に関係を築く体制が求められています。

インサイドセールスはまさにその接点を担い、“売り込まない営業”で信頼を積み重ねる新しい営業文化を作り出しているのです。

問い合わせが増えてくると、初動の早い会社にだけ商談が集中していきます。

「後で連絡しよう」の数時間で差がつくことも珍しくありません。

インサイドセールスの主な役割

インサイドセールスの役割は、単なる電話対応ではありません。

リード創出から商談化までの一連のプロセスを設計し、見込み顧客を営業チームへとつなぐハブ的存在です。主な業務は次の3つに分けられます。

- リードの選定とスコアリング

マーケティング部門が獲得したリードの中から、購買意欲や企業規模などを基に優先順位を決定します。 - ナーチャリング(見込み顧客の育成)

メール・電話・ウェビナーなどを通して情報提供やヒアリングを行い、関係を深めながら商談のタイミングを見極めます。 - 商談化とフィールドセールスへのパス

購買意欲が高まったリードを営業部門に引き継ぎ、商談化率を最大化します。ここで重要なのは、単に件数を渡すのではなく、「質の高いリード」を適切なタイミングで渡すことです。

このようにインサイドセールスは、営業活動を“属人戦”から“チーム戦”へ変える要となる存在です。成果を出すためには、マーケティング・営業・カスタマーサクセスといった各部門との情報共有が欠かせません。

フィールドセールス・テレアポとの違い

インサイドセールスを理解するうえで欠かせないのが、従来の営業手法との違いです。

ここでは、フィールドセールス(訪問営業)やテレアポ(電話営業)との違いを整理しながら、インサイドセールスの価値を明確にしていきます。

フィールドセールスとの違い:分業による「営業の生産性」向上

フィールドセールスは、実際に顧客と対面し、提案から契約までを担当する“受注の最前線”の役割を持ちます。

一方でインサイドセールスは、商談前の段階で顧客の関心を高め、受注確度の高いリードを育成することに特化しています。

この「分業化」により、営業組織の生産性が大きく向上します。

従来のように一人の営業担当が「リード獲得→提案→クロージング」までをすべて担う場合、どうしても工数が分散し、見込み顧客のフォローが後回しになりがちです。

インサイドセールスがリード育成を担うことで、フィールドセールスは“売ること”に集中できる環境が整い、結果として商談化率・受注率ともに向上します。

さらに、CRMやSFAを活用することで、オンライン上でも顧客状況を可視化し、部門間でスムーズに情報共有が可能です。

つまりインサイドセールスは、営業活動を“感覚”ではなくデータドリブンで再現性のあるプロセスへと変える役割を担っているのです。

テレアポとの違い:量より質を重視するアプローチ

インサイドセールスとテレアポは、どちらも電話を使う点で似ていますが、目的と手法はまったく異なります。

テレアポは「リストを基に数を打って商談を取る」ことを目的とした、短期的なアプローチ型営業です。一方インサイドセールスは、「顧客課題を理解し、適切なタイミングで提案につなげる」ことを目的とする、中長期的な関係構築型営業です。

つまり、テレアポが打率勝負であるのに対し、インサイドセールスは育成勝負の営業と言えます。たとえば、すぐに商談につながらないリードでも、情報提供を続けて信頼関係を築くことで、半年後・1年後の案件化につながることも珍しくありません。

このように、インサイドセールスは「量から質へ」と営業活動の軸を変えることで、持続的な成果を生み出す仕組みを作り出します。

架電リストをひたすら消化するだけだと、確度の高い相手に時間を使えません。

優先度の高いリードを選んで深く対応できるのが、インサイドセールスの大きな違いです。

マーケティング部門との連携が成果を左右する理由

インサイドセールスが機能するかどうかは、マーケティングとの連携体制にかかっています。

マーケティングが獲得したリードをインサイドセールスが活用し、そこから得た顧客データを再びマーケティングにフィードバックする——この循環がうまく回るほど、商談化率とROIは向上します。

たとえば、

- MA(マーケティングオートメーション)で取得した行動データを基にアプローチする

- 反応が良かった業界や職種をマーケティングに共有し、広告配信を最適化する

- 顧客課題の傾向をフィールドセールスに渡して提案内容を改善する

といった形で、「営業×マーケティング×データ分析」の三位一体運用が実現します。

逆に、これらの部門が分断されていると、リードが放置されたり、商談に至らないまま失注するケースも多く見られます。

成果を出す組織は例外なく、マーケとの連携を“前提”にインサイドセールスを設計しているのです。

インサイドセールスの種類と体制

インサイドセールスには、大きく分けて3つの運用スタイルがあります。

扱うリードの性質や営業戦略によって体制の設計が変わるため、自社の目的に合わせた型を選ぶことが重要です。

SDR(Sales Development Representative):PULL型リードへの対応

SDRは、主に「問い合わせや資料請求など、自社に興味を示した見込み顧客」を担当するチーム。

マーケティングが獲得したリードをもとに、課題ヒアリングやニーズ確認を行い、商談につなげる役割を担います。

特徴は、顧客からの反応を起点にする「PULL型(プル型)」であること。

すでに関心を持っている層にアプローチするため、商談化率が高く、効率的に成果を上げやすいのが強みです。

SDRは、

- リードの優先順位づけ(スコアリング)

- 初回接触から関係構築までのスピード感

- 顧客課題の的確な把握

が成果を左右します。フィールドセールスと密に情報共有し、提案の質を高める連携が欠かせません。

BDR(Business Development Representative):アウトバウンド開拓型

BDRは、まだ自社を知らない潜在顧客に対して能動的にアプローチする「アウトバウンド型」のチームです。

リストアップした企業に対して電話・メール・SNSなどで接触し、課題の仮説を提示しながら商談を創出します。

SaaSやBtoB企業など、競合が多くリードが限られている業界では、BDRが新規開拓の要になります。

この型の成功には、単なる数打ちではなく、

- 企業分析に基づくターゲティング

- 業界ごとの課題把握

- 経営層に響くトーク設計

といった「戦略的アプローチ」が欠かせません。

また、BDRで得た市場データをマーケティングへ還元することで、広告やコンテンツの精度も高まります。

ハイブリッド型:両者の融合による効率最大化

多くの企業で採用されているのが、SDRとBDRの機能を組み合わせた「ハイブリッド型」です。

問い合わせ対応で効率的に成果を出しつつ、同時に新規市場への開拓も進められるバランス型の運用です。

リードが多い時期はSDRに比重を置き、リードが少ない時期はBDRを強化するなど、状況に応じて柔軟に役割を変えられる点が大きなメリット。

ただし、メンバーのスキルやKPI設計が曖昧だと機能不全に陥るため、目的ごとの担当範囲を明確にしておく必要があります。

中小企業での導入モデル(少人数チーム運用のコツ)

中小企業では専任チームを設けることが難しい場合も多く、「1〜2名体制」での運用が一般的です。

この場合、次の3つを意識すると安定して成果を出せます。

- 役割の明確化

SDR/BDRを兼任する場合でも、「どのタイミングで商談化するか」をルール化しておく。 - ツールの活用

CRM・MA・スプレッドシートなど、無料ツールでも構わないのでデータを一元管理する。 - フィードバックループの設計

フィールドセールスや経営層と週次で情報共有を行い、案件の質を常に可視化する。

少人数体制では、システムよりも「情報の透明性」と「実行スピード」が成果を左右します。最初はシンプルでも構わないため、“回せる仕組み”を早く作ることが成功の第一歩です。

人を増やさなくても“誰がどのリードを追うか”を決めるだけで、取りこぼしがほぼゼロになります。小さく始めても効果が出やすい領域です。

インサイドセールス導入のメリット・デメリット

インサイドセールスを入れる一番の目的は、「人の努力に頼る営業」から抜け出して、仕組みで成果を出すチームに変えていくことです。

ただ、導入すれば勝手に成果が出るわけではありません。向いている会社、準備が足りない会社、それぞれあります。ここでは、メリットと注意点をリアルに整理します。

メリット:リード育成の自動化と営業効率の飛躍的向上

インサイドセールス導入の最も大きなメリットは、リードを“放置しない仕組み”を作れることです。

今までは「時間がない」「優先順位が低い」と後回しにしていた見込み顧客を、インサイドセールスが継続的にフォローしてくれる。メールや電話で関係をつなぎながら、タイミングを逃さず商談につなげていけます。

また、ツールを使って顧客情報を整理しておくと、「この人、前回こんなこと言ってたな」「次はこの提案が合いそうだな」といった判断がすぐにできるようになります。

経験や勘に頼らず、チーム全員が同じ視点で動ける。これが結果的に営業の効率を一気に上げてくれます。

特に中小企業やスタートアップでは、人数が限られている分、1件あたりの対応密度を上げることが重要です。インサイドセールスをうまく回せば、少人数でも確実に成果を積み上げられます。

デメリット:人材育成とツール運用の難易度

インサイドセールスの導入にはデメリットもあります。

まず、ハードルは「人」です。インサイドセールスは、ただ電話をかける仕事ではなく、相手の温度感を見抜き、会話の中から課題を引き出すスキルが必要になります。

最初は誰でも苦戦します。台本どおり話してもうまくいかず「営業っぽくない」対応に違和感を持つ人もいます。だからこそ、教育やロールプレイを重ねながら“会話力”を育てていくことが大事です。

もう一つの課題はツールの運用。CRMやMAを入れても、ルールが決まっていないとすぐに情報が散らかります。最初から完璧を目指すより、まずはスプレッドシートで「誰が・いつ・どこまで対応したか」を可視化するくらいで十分です。

デメリットを解決するための運用改善策

インサイドセールスの運用を軌道に乗せるには、「仕組み」と「習慣」をセットで設計することが重要です。

多くの企業でつまずくのは、体制構築の前にツールやスクリプトだけを整えてしまうケースです。先に目的と流れを明確にしなければ、形だけの導入で終わってしまいます。

まず意識したいのは、目的とKPIの設定です。

インサイドセールスのゴールは「商談数を増やすこと」ではなく、「質の高い商談を安定的に生み出す仕組みを作ること」です。商談化率、商談までの日数、リードフォローの回数など、追うべき指標を具体的に決めておくことで、日々の動きがブレなくなります。

次に重要なのが、データ入力や情報共有のルール化です。

CRMやスプレッドシートなど、どのツールを使う場合でも、入力方法を統一しなければ情報はすぐに分断されます。担当者が変わっても状況を正確に引き継げるよう、誰が見ても理解できる管理ルールを最初に決めておくことがポイントです。

そして、定期的な振り返りの仕組みをつくること。

週次や月次で数値と実際の会話内容をセットで振り返り、改善点をチームで共有します。データだけでなく、会話の温度感や顧客のリアクションを言語化することで、チーム全体の経験値が積み上がっていきます。

インサイドセールスはツールやスクリプトよりも、「継続的に改善できる体制」を整えられるかどうかで成果が決まります。

仕組みを作ることが目的ではなく、チームがデータをもとに自然に動ける状態をつくること。それが、インサイドセールスを本当の意味で“機能させる”ための第一歩です。

| 項目 | 内容 | 意図・ポイント |

|---|---|---|

| 目的 | 商談数の増加よりも「商談の質」を高める | 数よりも確度を重視し、受注につながるリードを安定的に供給する |

| 主要KPI | 商談化率(リード→商談への転換率) | アプローチの精度を示す指標。リード選定とトークの質で変動 |

| サブKPI① | 商談到達日数(初回接触から商談設定までの平均日数) | フォロー体制と対応スピードの改善に役立つ |

| サブKPI② | フォロー回数(商談に至るまでの接触回数) | コンタクトの濃度とリード育成プロセスの妥当性を確認できる |

| チーム共有方法 | 週次でデータ更新・振り返りミーティング | 数値の上下だけでなく「なぜそうなったか」を会話ベースで分析する |

成功企業に学ぶ!インサイドセールスの成功パターン

インサイドセールスは企業の規模や業種によって運用方法が大きく変わります。ここでは、代表的な3つのパターンをもとに、成果を出している企業がどのように仕組みを作っているかを紹介します。

パターン1:ITサービス企業/分業設計で生産性を最大化

課題

営業担当がリード対応から提案、クロージングまでを一人で担当しており、商談数が頭打ちになっていた。リード管理も属人化し、対応漏れが発生していた。

施策

問い合わせ対応とナーチャリングを担うインサイドセールスチームを新設。CRMを導入し、リード情報と商談進捗を可視化。リードスコアを基に優先順位を設定した。

結果

営業工数を約半分に削減しながら、商談化率が150%向上。フィールドセールスは提案活動に集中できるようになり、全体の受注率も改善。

パターン2:SaaS企業/BDR戦略で新規開拓を強化

課題

インバウンドリードは多かったが、特定業界への新規アプローチが不足。既存チャネルへの依存が強く、リードの質にもばらつきがあった。

施策

ターゲット業界を明確に定義し、BDR(アウトバウンド専任)チームを立ち上げ。決裁者層を想定した仮説トークとメールテンプレートを作成し、アウトバウンドを標準化。

結果

3か月で新規商談数が約2倍に増加。特にターゲット業界の中堅〜大手企業との初回接点が増え、パイプラインの厚みが向上。

パターン3:中小企業/少人数で回すスモールスタート型

課題

営業担当がリード対応を兼任しており、フォロー漏れが多発。顧客対応スピードの遅れが商談化率低下の要因になっていた。

施策

1名専任でインサイドセールスを配置。スプレッドシートとCRMを併用し、対応履歴と次回アクションを簡易的に管理。リードごとの優先度を明確にした。

結果

リード対応スピードが従来の3倍に改善。商談化率も安定し、1名体制でも成果を出せる運用モデルを確立。

インサイドセールスの役割の変化と今後の展望

インサイドセールスは、もはや「営業を効率化するための仕組み」ではありません。近年は、顧客との最初の接点を設計する“体験デザイン”の領域へと進化しています。

ここでは、役割の変化と2025年以降に求められる新しいスキルについて整理します。

リード管理から「顧客体験デザイン」へ

かつてのインサイドセールスは、リードを商談につなげる前工程に位置づけられていました。しかし、今ではその立ち位置が大きく変わっています。

顧客が営業担当と話す前に、すでに自社サイトやSNSで情報を比較し、購入意欲を形成している時代です。つまり、初回接触時の印象や対応スピード、ヒアリングの深さが、商談の成否を左右する。

この流れの中で、インサイドセールスは「顧客が感じる最初のブランド体験」を担う存在へと変化しています。単に商談をつくるだけでなく、企業の信頼を設計するチームとしての役割が求められています。

AI・自動化ツールによる業務効率化

テクノロジーの進化も、インサイドセールスの働き方を大きく変えています。

音声解析による通話内容の自動要約、MAツールのスコアリング精度向上、AIによる次アクション提案など、すでに多くの業務が自動化可能になりました。

特にAIチャットや自動メール配信を組み合わせることで、リードの温度感をリアルタイムで把握し、人が対応すべきリードだけを抽出できるようになっています。

今後は「すべてを人が対応する」時代ではなく、「AIと人が役割を分担して成果を最大化する」運用が主流になるでしょう。

2025年以降に求められるスキルセット

テクノロジーが進化しても、人の介在が不要になるわけではありません。

むしろ、機械では代替できない“コミュニケーションの質”が問われる時代に入っています。

2025年以降、インサイドセールス担当者に特に求められるのは次の3つのスキルです。

| スキル | 内容 | 重要性のポイント |

|---|---|---|

| データリテラシー | CRM・MAなどの数値を理解し、戦略的に活用できる力 | 分析に基づいた改善提案ができる人材は希少 |

| 共感コミュニケーション | 顧客の立場で課題を整理し、共感を軸に会話を設計する力 | AIでは代替できない「人の理解」が差を生む |

| クロスファンクション思考 | マーケ・営業・CSをつなぎ、全体最適で動ける思考力 | 部門を超えて成果を設計する力が成果を左右する |

この3つを意識して育成や採用を進めることで、インサイドセールスは単なる分業部門ではなく、企業の成長戦略を担う中核的存在へと進化します。

インサイドセールスの立ち上げ・運用ステップ

インサイドセールスを導入する際に大事なのは、「とりあえず始める」ではなく、目的を明確にして小さく設計することです。

完璧な仕組みを整えるより、まず回せる形を早く作る。そこから改善を重ねる方が、現場では確実に成果につながります。

ここでは、導入から運用までの5つのステップを紹介します。

導入前に明確化すべきKPIと目的

最初に決めるべきは、「なぜ導入するのか」。よくある失敗は、ツール導入や分業体制の構築が“目的化”してしまうことです。

目指すのは商談数の増加なのか、リード育成の仕組み化なのか。目的によって運用の設計はまったく変わります。

KPIも、いきなり受注率を見るより、「商談化率」や「初回対応スピード」など、早い段階で改善できる指標から設定するのがおすすめです。

数字はあくまで“チームで動きを合わせるための言語”として使うのが大切です。

ツール選定(CRM・MA・SFAの役割整理)

ツールは「何を可視化したいか」から選びましょう。

よく使われる3種類のツールには、それぞれ役割があります。

| ツール | 役割 | 主な目的 |

|---|---|---|

| CRM(顧客管理) | 顧客データの一元管理 | 対応履歴・案件状況の共有 |

| MA(マーケティングオートメーション) | リードの行動データ分析・スコアリング | アプローチ優先度の判断 |

| SFA(営業支援) | 商談・案件の進捗管理 | 営業活動の見える化 |

最初からすべて導入する必要はありません。現場に負担をかけない範囲で、スプレッドシート+CRM程度から始めるのが現実的です。ツールは「運用を楽にするための手段」であり、目的ではないことを忘れないようにしましょう。

ツール自体は優秀でも、使う側のルールが曖昧だと“記録がないから追えない”が続きます。

設定よりも運用の習慣づくりが成果を左右します。

スクリプト・トーク設計のポイント

成果を出すインサイドセールスは、スクリプトを“台本”としてではなく、意図設計のフレームとして扱っています。

言葉を並べる順番よりも、「なぜその質問をするのか」「どんな反応を引き出したいのか」をチーム全体で共有しているかが成果を分けます。

特に意識すべきは、次の3つの設計視点です。

| 設計視点 | 目的 | 会話で意識するポイント |

|---|---|---|

| 関係設計 | 相手が安心して話せる空気をつくる | いきなり質問せず、「皆さんこの段階で迷われることが多いのですが…」など、相手が話しやすくなる一言を添える |

| 仮説設計 | 一方的に聞くのではなく、相手の課題を仮説で提示する | 「〇〇のような課題が多い印象ですが、御社はいかがですか?」など、理解を示す問いかけで会話を主導する |

| 次アクション設計 | 商談化をゴールにせず、次の行動を具体的に定める | 「今日の内容を踏まえて、次回は課題整理の打ち合わせを設けましょう」など、自然なステップを提案する |

この3つの視点を押さえると、スクリプトは「話す順番のマニュアル」から「顧客との会話設計図」に変わります。現場では、トーク内容よりも意図ごと共有することが重要です。チームで成功パターンを言語化し、週次で更新していくと、スクリプトが常に現場に合ったものへと進化していきます。

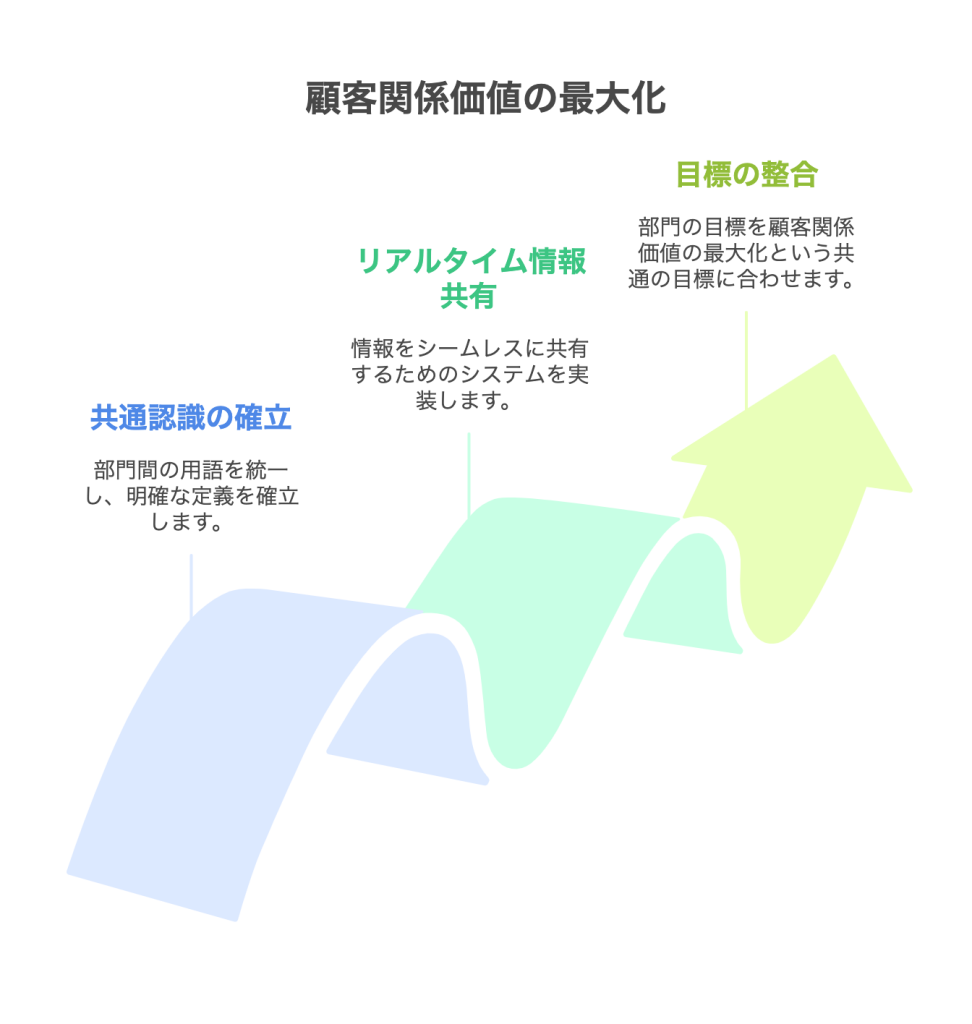

フィールドセールス・マーケとの連携体制構築

インサイドセールスが成果を出すかどうかは、他部門との連携にかかっています。営業組織の中で最も起こりやすい失敗は、「リードの受け渡しが目的化すること」です。マーケは数を追い、インサイドは商談を追い、営業は受注を追う。この状態では、チーム全体が同じ方向を向いていません。

本来、インサイドセールスはリードをつなぐハブではなく、顧客体験を設計する接続点であるべきです。だからこそ、連携の起点は「指標」ではなく「定義」を揃えることから始まります。

共通認識をつくる

まずは、各部門が扱う言葉を統一します。

「リード」「商談」「案件」「失注」などの定義が曖昧だと、数値を比較しても意味を持ちません。

マーケ・インサイド・営業の3部門で、一度“どの状態を商談化と呼ぶか”を決めておくことが第一歩です。

情報をリアルタイムで共有する

ツールの導入よりも大切なのは、“情報が止まらない状態”をつくること。

CRM上の更新ルールや、週次の共有会を設けることで、「誰がどこまで対応したか」を全員が把握できます。

報告書ではなく、ツールの中で動いている情報を会話のベースにすることがポイントです。

目的を一つにする

もう一つ重要なのは、目標の構造を揃えること。例えばマーケは「リード獲得数」、インサイドは「商談化率」、営業は「受注率」を追うのが一般的ですが、それぞれの指標が“つながっている”状態を意識して運用することで、チーム全体の方向が揃います。

全員のゴールを「受注増」ではなく「顧客との関係価値の最大化」と定義できると、やり取りが建設的になります。

運用開始後のデータ分析とPDCAの回し方

インサイドセールスは「立ち上げたら終わり」ではありません。実際の運用が始まってからが本番です。最初の数か月で成果が安定しないのは当然で、むしろその期間にどれだけ早く“改善の型”を作れるかが、チームの成長を左右します。

データは「結果」ではなく「仮説の材料」として使う

多くのチームがつまずくのは、数値を眺めるだけで終わってしまうことです。商談化率が上がらなかった理由を「スクリプトが悪い」などと感覚で判断する前に、まずデータを仮説の根拠として扱うことが大切です。

例えば「反応率の高い業界」「初回接触後3日以内の商談率」など、数字から行動パターンを読み解く視点を持ちましょう。

定期的に振り返る

数値の確認だけでなく、実際の会話内容や対応フローも一緒に見直すと効果的です。週次で短くてもいいので、「うまくいったトーク」「反応が鈍かったポイント」をチームで共有する場を設けましょう。

成功トークをそのままテンプレート化し、翌週の運用に反映させる。この積み重ねが成果の再現性を高めます。

改善サイクルを仕組み化する

PDCAを回す際に重要なのは、改善を人に依存させない仕組みを作ることです。例えば、週次の定例ミーティングで数値・課題・仮説を1枚のシートにまとめておき、誰が見ても改善の履歴が追える状態にしておくと、運用が属人化しません。改善点が可視化されれば、メンバーが変わってもチームとして前進し続けられます。

インサイドセールスの成果は、ツールでもスクリプトでもなく「改善の習慣」によって積み上がります。毎週小さな変化を起こし続けられるチームこそが、安定的に成果を出し続ける組織です。

インサイドセールスに関するよくある質問(FAQ)

ここで、インサイドセールスに関するよくある質問に回答します。

-

インサイドセールスとテレアポの違いは?

-

テレアポは、短期間で商談数を増やすためのアウトバウンド営業です。目的は「アポイントを取ること」。一方、インサイドセールスは「見込み顧客を育て、最適なタイミングで商談につなげる」ことを目的とした仕組み型営業です。

テレアポが“数”を追うのに対し、インサイドセールスは“関係”を育てる。そこが最も大きな違いです。

-

導入コストはどのくらいかかる?

-

チーム規模やツール構成によって異なりますが、最小構成(1〜2名+CRMツール)なら月数万円から始められます。MAやSFAを導入する場合は、初期費用・月額費用を合わせて10万円前後が目安です。

重要なのは、ツールの費用よりも「運用にどれだけリソースを割けるか」。無理のない設計で小さく始めることが、結果的に最も効率的です。

-

どのような企業に向いている?

-

営業プロセスを仕組み化したい企業、リードが一定数あるのに商談化率が低い企業に特に向いています。BtoBサービス、SaaS、IT、人材、不動産など、検討期間が長い業種では効果が出やすい傾向があります。

- 社内での立ち上げに必要な期間は?

-

目安としては、体制設計から運用定着までおよそ3〜6か月です。最初の1〜2か月で目的・KPI・ツールを整え、次の1〜2か月でスクリプトと運用ルールを固めます。その後、試験運用期間を経てPDCAサイクルを回せる状態にする流れです。

最初から完璧を目指すより、「仮運用でも動かす」ことを優先した方がスムーズに定着します。

まとめ:インサイドセールスは「営業組織の進化」を支える中心軸に

インサイドセールスは、単なる営業効率化の手法ではありません。

営業を「個人のスキル」に頼る時代から、「チームで成果を再現できる仕組み」に進化させるための考え方です。

重要なのは、完璧な形で導入することではなく、まず小さく始めて改善を重ねること。

たとえ1名体制でも、リード管理を整え、マーケティングと営業の間で情報をつなぐだけで、商談化率や顧客体験は確実に変わります。

これからの営業組織に求められるのは、「売る力」よりも「仕組みを動かす力」。

データと人を結び、顧客との信頼を積み重ねるインサイドセールスは、その中心に立つ存在です。

自社の営業を次のステージへ進める第一歩として、今日から一つずつ整えていきましょう。